Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.

Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.

В последние годы Максим Кац стал одним из самых популярных политических блогеров на русском языке. Его канал привлёк широкую аудиторию не только благодаря комментариям к актуальной повестке, но и за счёт исторических роликов. В 2021 году он выпустил книгу «История Новой России», в которой пытается выстроить цельный нарратив о переходе страны от советской системы к путинскому режиму.

Колумнист DOXA Филдинг Мелиш считает, что за внешне объективным изложением новейшей истории России скрывается идеологическая программа, романтизирующая эпоху Ельцина и либеральный проект 1990-х. В своей колонке он объясняет, почему трактовка Каца ошибочна — и как она подготавливает аудиторию к политическому союзу с частью путинской элиты в будущем.

- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов

- Публикация30 апреля 2025 г.

Книга Каца отвечает на запрос о переосмыслении истории современной России

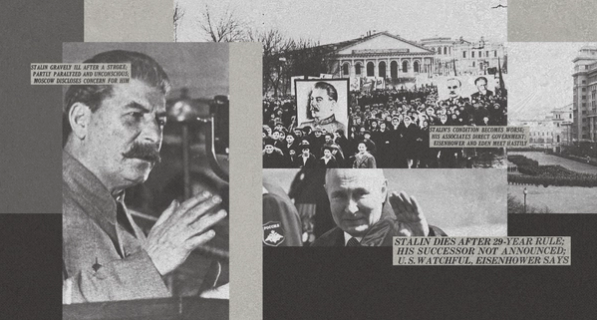

Владимир Путин находится у власти уже почти четверть века. Строительство режима персональной власти — долгий и нетривиальный процесс, успех которого изначально не был гарантирован. Путинизм постоянно адаптировался к различным угрозам, как реальным, так и вымышленным. Усиление репрессий в 2020–2021 годах, а затем полномасштабное военное вторжение в Украину заставили многих переосмыслить новейшую политическую историю России: «девяностые», «нулевые» и даже «десятые».

Так, Алексей Навальный в одном из последних программных обращений11 августа 2023 года Навальный опубликовал текст под заголовком «Мои страх и ненависть». В нём он критикует Бориса Ельцина и либеральных реформаторов 90-х за ту роль которую они, по его мнению, сыграли в становлении диктатуры в России. По мнению Навального стремление посткоммунистической элиты любыми способами сохранить власть за «демократами», а также их коррумированность стали причиной, по которой исторический шанс России на демократическое развитие был упущен. Он также считает, что существует риск повторения похожего сценария в будущем и критикует в своём тексте Алексея Венедиктова, Ксению Собчак, Максима Каца и других политиков и журналистов которые, по его мнению, могут сыграть схожую с «демократами 90-х» роль на новом историческом этапе. заявил, что «бешено ненавидит» тех, «кто продал исторический шанс России — Ельцина, Чубайса и всю продажную семейку, поставившую Путина у власти». Это обращение вдохновило фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Предатели», где соратники политика представили олигархический капитализм 1990-х и путинскую эпоху как органические стадии единого процесса.

Заявление Навального и фильм «Предатели» стали кульминацией риторического разрыва с олигархами и публичными лицами 1990-х, долгие годы вызывавшими симпатии у российской либеральной интеллигенции. И дело здесь не только в личных взглядах Навального и его соратников.

Переосмысление «девяностых» и «нулевых» как частей единого процесса отражает запрос российского общества на социальное равенство (например, анализ результатов национального репрезентативного опроса населения «Готовность к переменам», проведённого в 2021 году, показывает, что россияне считают существующее расслоение в обществе излишним, а 88% россиян называют различия в доходах в российском обществе несправедливыми). Разрыв между богатыми и бедными в стране, по подсчётам французского экономиста Тома Пикетти, один из самых больших в мире.

Неудивительно, что сверхбогатые«Сверхбогатые» — расплывчатый термин. К ним часто относят тех, кто попадает в список долларовых миллиардеров, который ежегодно составляет журнал Forbes. Иногда речь идет о субъективном критерии — так, исследовательница Ингрид Робейнс вводит основанный на данных опросов термин «черта богатства», называя так «уровень, после которого деньги больше не могут ощутимо повысить ваше качество жизни». С этой точки зрения сверхбогатые — все, кто находится за этой чертой (которую многие понимают субъективно). Исследовательница Элизабет Шимпфёссль отмечает, что префиксы вроде «-сверх» или «-гипер» используются в исследованиях, которые фокусируются на экономических активах элиты, но при этом вполне допустимы и в других контекстах. В рамках этого текста мы используем слово «сверхбогатые» для обозначения социальной группы, которую Элизабет Шипфёссль называет (пользуясь термином француского социолога Пьера Бурдье), доминирующим классом в российском обществе или «буржуазией»: тех, кто обладает значительным экономическими активам. То есть в данном случае важна не формальная принадлежность к списку Forbes или 0.1% самых богатых людей, а принадлежность к социальному классу, которую, впрочем, не всегда легко замерить. (даже те, кого отторгла путинская система) предложили свою трактовку недавней истории страны. На протяжении последних двух десятилетий Анатолий Чубайс, Петр Авен, Егор Гайдар, Альфред Кох, Михаил Прохоров и десятки других олигархов и публичных лиц активно продвигали свою версию событий через интервью, книги, фильмы и фестивали, настойчиво представляя «девяностые» как десятилетие свободы.

В своих высказываниях они единодушно утверждали, что их действия в первое десятилетие после распада СССР были правильными и безальтернативными. Характерен пример Анатолия Чубайса, который оправдывал приватизацию словами: «Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. Именно это предотвратило кровь». Схожие аргументы приводили и его бывшие коллеги (1, 2, 3).

В 2021-м эту интерпретацию российской истории по-новому представил блогер и политик Максим Кац в своей книге «История Новой России: от коммунизма через демократию к автократии».

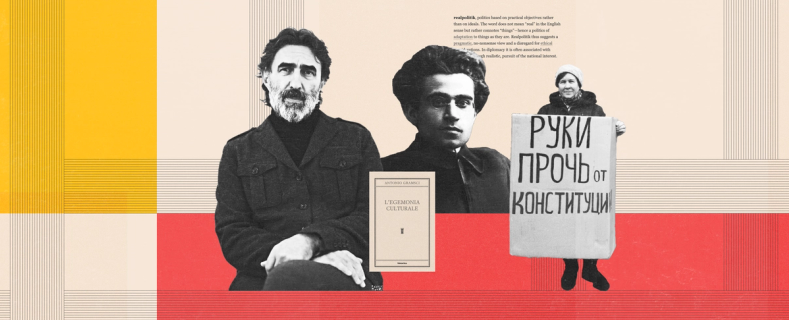

Максим Кац — типичный пример «органического интеллектуала» в понимании Антонио Грамши. Согласно теории итальянского философа, такие интеллектуалы возникают внутри определенных социальных групп и формулируют их мировоззрение, интересы и устремления на языке, понятном широкой аудитории.

В случае Каца он выступает как интеллектуал той социальной группы современного российского общества, которую социологиня Элизабет Шимфёссль называет «безумно богатыми русскими». Хотя Кац напрямую не защищает в книге историческую роль российских олигархов, он использует их излюбленные идеологические штампы — о рисках «левого популизма» и важности следования рекомендациям Вашингтонского консенсусаВашингтонский консенсус — это набор экономических рекомендаций, разработанных в конце 1980-х годов для стран с развивающейся экономикой. Он включал меры по либерализации торговли, приватизации госактивов и сокращению госрасходов. Во многом именно в рамках этих рекомендаций осуществлялась «шоковая терапия» в 90-е годы в России. «Вашингтонский консенсус» часто критиковался за то, что на практике часто приводил к росту неравенства и социальной нестабильности. — характерные для рассуждений сверхбогатых о «девяностых».

Само заглавие книги предлагает читателям незамысловатый нарратив: когда-то в России существовала демократия, возникшая на руинах тоталитарной системы. Затем что-то пошло не так. И поскольку «именно нам с вами предстоит возвращать Россию на нормальный путь развития», то «очень важно понимать, как развивались события в недавнем прошлом, чтобы больше никогда не совершать таких же ошибок».

Искать в прошлом ответы на вопросы настоящего — вполне естественная практика. Проблема заключается в тех допущениях, которые делает Кац (или команда его гострайтеров).

Во-первых, книга предлагает читателям принять как данность существование «нормальных стран» с «нормальным путём развития». Речь идёт прежде всего о богатых странах «первого мира». К ним иногда причисляются и бывшие государства соцблока — Венгрия, Польша или Чехия, которым удалось «стать нормальными». Во-вторых, эта «нормальность», по мнению автора, зависит не от структурного положения страны в международном разделении труда, а от определённого набора политических институтов, который теоретически способно внедрить любое правительство.

Максим Кац опирается на спорные теоретические концепции, которые не подтверждаются реальным опытом незападных стран

В своей книге Кац ссылается на работу «Почему одни страны богатые, а другие — бедные» экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, которые в прошлом году получили Нобелевскую премию по экономике.

Асемоглу и Робинсон верят, что уровень экономического благосостояния государств напрямую связан с политическими институтами. В одних странах они «экстрактивные» (то есть извлекающие ренты). Диктатура, отсутствие конкуренции и независимых судов, по мнению экономистов, препятствуют инновациям и экономическому развитию. В других институты — «инклюзивные»: регулярные выборы, свободные СМИ, независимый суд, всеобщее избирательное право (то есть те, которые призваны включить широкие массы в принятие политических решений). В них наблюдается стабильный экономический рост.

Если упрощать и без того бесхитростную идею экономистов, получается, что рецепт процветания в XXI веке связан с внедрением «инклюзивных институтов». А странам нужно просто сильно захотеть построить такие институты — и за счет этого добиться процветания.

Такой же вывод делает и Максим Кац: Путин выстроил в стране «экстрактивные институты»: персоналистскую диктатуру, коррумпированную экономику, зависимую от исполнительной власти судебную систему. И ключевая задача оппозиции после краха режима его персональной власти — не провалиться в создании «инклюзивных институтов».

Концепция Асемоглу и Робинсона пользовалась большой популярностью в экономическом мейнстриме. До кризиса 2008-го года она отлично сочеталась с рекомендациями Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые предлагали развивающимся странам заняться созданием «инклюзивных» институтов в обмен на кредиты и финансовую помощь.

На практике это привело к печальным последствиям: почти ни одной стране «глобального Юга» не удалось приблизиться по уровню благосостояния к богатым странам «глобального Севера». Джейсон Хикел, автор книги «Разрыв: Короткое введение в глобальное неравенство» (The Divide: A Brief Guide to Global Inequality), убедительно доказывает, что межстрановое неравенство, наоборот, резко возросло с началом индустриального капитализма.

При этом страны «Глобального Юга» оказались в долгах перед международными организациями — по расчетам Хикела, страны с низким и средним доходом тратят в 4 раза больше на обслуживание долгов, чем на здравоохранение. После вручения Нобелевской премии идеи Асемоглу и Робинсона подверглись широкой критике — за игнорирование глобального экономического контекста (в котором существует описанное выше структурное неравенство), наследия колониализма и роли империализма в успехе и благосостоянии многих западных стран.

Институты не делают страны богаче

В чем не правы нобелевские лауреаты по экономике

Левый экономист Бранко Миланович указывает на пример Китая как самое слабое место в аргументации Асемоглу и Робинсона. Экономика страны многие годы демонстрирует значительный рост, хотя ее институты никак нельзя назвать «инклюзивными»: там много лет существует однопартийная система, нет свободных выборов, а СМИ и интернет находятся под жестким контролем цензуры.

Опираясь на Асемоглу и Робинсона, Максим Кац предлагает свой рецепт «Прекрасной России будущего». Для нее необходимы сменяемость власти, честные суды, борьба с коррупцией и демонополизация экономики. Такой выбор ключевых целей «послепутинского» развития и вера в правильный набор институтов довольно симптоматичны. Он полностью игнорирует структурное положение России в мировой экономике как страны, зависящей от сырьевого экспорта.

Вероятность того, что экономика «периферийного» или «политического» капитализма, которая ориентирована на продажу углеводородов, станет страной «первого мира» только благодаря «инклюзивным институтам», очень мала. Такие примеры единичны — и все они объясняются динамикой холодной войны: в «первый мир» выбились страны, которые по разным причинам были значимы для стратегических интересов США. Например, Южная Корея: по мнению историка Брюса Камингса, США рассматривали её как «первую линию обороны» в регионе на фоне усиления СССР и КНР. Он полагает, что США были заинтересованы не только в военном присутствии, но и в создании экономически жизнеспособного антипода КНДР, чтобы продемонстрировать превосходство капитализма.

Рынок — любой ценой. Даже ценой манипуляции историческими фактами

Максим Кац привержен неолиберальной версии капитализма — и поэтому в своей книге он избирательно обращается с фактами. Говоря о «перестройке», он утверждает, что «советская экономика в 80-е находилась на грани коллапса» или «лежала в руинах», а стране угрожал голодВ действительности никаких убедительных подтверждений, что голод действительно угрожал тогда стране, нет. Об этом говорят как критики Гайдара (например, Руслан Хасбулатов, на тот момент — председатель Верховного совета РФ или экономист Григорий Явлинский, так и союзники Гайдара вроде Петра Авена, Кроме этого, как отмечают критики Гайдара в его выступлениях и документах того периода нет прямых упоминаний о «голоде» или «угрозе голода»..

Это не соответствует действительности — в середине 1980-х советская экономика испытывала замедление роста, но была далека от коллапса. Исследователи разных взглядов — от более левых Дэвида Котца и Фреда Вира до более либерального Владислава Зубка — сходятся во мнении: коллапс начался из-за разбалансировки экономической системы в результате реформ Горбачева. Его реформы разрушили старые механизмы координации через Госплан и Госснаб, не успев создать новые. Кац же априори считает, что плановая экономика неэффективна: «непонятно было вообще, как страна может существовать в таких условиях». При этом СССР к моменту перестройки существовал уже более 60 лет.

Размышляя о «шоковой терапии»Так называют радикальную экономическую реформу, которая началась в январе 1992-го года и была направлена на переход от плановой советской экономики к рыночной через одномоментную либерализацию цен, массовую приватизацию госпредприятий, открытие рынков и снижение бюджетных расходов. Эти меры, реализованные под руководством Е. Гайдара и А. Чубайса, привели к гиперинфляции (2600% в 1992 г.), резкому падению уровня жизни и социальному расслоению., Кац повторяет тезисы молодого Егора Гайдара о ее безальтернативности. В книге он ссылается на опыт реформ БальцеровичаТак называют радикальную экономическую программу в Польше, разработанную министром финансов Лешеком Бальцеровичем в конце 80-х для перехода страны от плановой к рыночной экономике через «шоковую терапию»: либерализацию цен, приватизацию госсектора и жесткую бюджетную дисциплину. в Польше и их «невероятный успех». В 1990-е экономика страны действительно восстанавливалась быстрее российской, однако Польшу покинуло более 2 миллионов человек, а высокая безработица начала снижаться только в 2003-м. При этом Кац игнорирует примеры перехода к капитализму в других постсоциалистических странах, отказавшихся от «шоковой терапии»: Словении, Румынии и Казахстана.

Кац утверждает, что без таких мер в России начались бы «голод и гражданская война», не приводя убедительных аргументов. Ссылаясь на неназванных «специалистов», он считает, «что во многом благодаря распространению рыночных отношений, включивших в регионах спрос на единую валюту, удалось предотвратить распад России». Это типичная логическая ошибка: якобы отсутствие гражданской войны и голода доказывает правоту Гайдара и то, что он их предотвратил. Однако это не доказывает, что такая угроза существовала.

Кац убежден, что именно реформы Гайдара сделали возврат к коммунистическому прошлому невозможным, «Россия начала свое восстановление и развитие после 73 лет советской власти». Впрочем, в других местах книги он использует «красную угрозу» для оправдания расстрела Белого домаРасстрел Белого дома стал кульминацией противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ (во главе с Русланом Хасбулатовым) из-за борьбы за власть и конституционные полномочия. События штурм Белого дома (здания Верховного Совета) войсками 4 октября 1993 года по приказу президента привели к гибели более 100 человек и установлению президентского контроля. Итогом стала ликвидация советской системы власти, принятие новой Конституции (12 декабря 1993) и усиление полномочий президента. в октябре 1993 года и решения Ельцина участвовать в президентских выборах 1996-го (чтобы не допустить победы лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в начале 1996-го был лидером соцопросов).

Кац действительно винит в неудаче реформ 1990-х годов коммунистов и отчасти недостаточную помощь международных организаций. По его мнению, именно популизм оппозиционного парламента, отказавшегося проводить болезненные, но необходимые реформы Гайдара, привел к их быстрому свертыванию (Гайдар был вынужден уйти в отставку в декабре 1992-го под давлением парламента) и неполной реализации.

Ельцина и его реформаторов Кац противопоставляет «безответственным популистам». При этом он признает, что коммунисты побеждали на выборах честно, а популярность оппозиции (левые партии доминировали в парламенте на протяжении 1990-х) была обусловлена трудностями, с которыми столкнулось общество в ходе реформ (так, по данным Всемирного банка, после либерализации цен доля населения за чертой бедности выросла с 1,5% в 1989 году до 35% в 1995 году).

В контексте противостояния команды Ельцина и коммунистов Кац регулярно обращается к еще одной важной для либерального консенсуса о девяностых теме — запрету КПССВ России деятельность КПСС была приостановлена ельцинским указом после августовского путча 1991-го года, а 6 ноября 1991-го — запрещена. Попытки восстановить партию через Конституционный суд в 1992-м году не увенчались успехом, и в феврале на базе компартии РСФСР в 1993-м была создана КПРФ, которая существует и сегодня.. Он убежден, что отказ от запрета коммунистических партий, «декоммунизации» и люстраций обрек демократические реформы в стране на провал, ссылаясь на опыт других постсоветских стран.

Однако прямой связи между успехом рыночно-демократических реформ и запретом коммунистических партий не существует: большинство стран бывшего социалистического блока не запрещали ни коммунистическую идеологию, ни организационные структуры компартий. В Венгрии, Польше и Болгарии они продолжили существование как социал-демократы. В Молдове коммунистическая партия даже вернулась к власти, но возврата к «государственному социализму» не произошло.

Для Каца несостоявшаяся «декоммунизация» — одна из ключевых развилок новейшей истории страны. Он, как и многие другие либеральные интеллектуалы, уверен, что запрет коммунистической идеологии и люстрации предотвратили бы возврат российского политического режима к диктатуре. Однако о реальной декоммунизации в 1991-м году речи не шло — это лишь исторический миф.

Как отмечает Глеб ПавловскийВ советские годы — диссидент, в 1990-1995 главный редактор журнала «Век ХХ и мир», с 1995 по 2011 год был соучредителем и президентом «Фонда эффективной политики» — близкому к Кремлю аналитическому центру., за декоммунизацию и люстрации выступала лишь незначительная часть оппозиции. Лидеры «демократов», такие как Гавриил ПоповГавриил Попов — российский экономист и политик, первый мэр Москвы после распада СССР (1991–1992). Был профессором экономики и членов КПСС, активно участвовал в демократическом движении конца 1980-х. С 2011 года — советник мэра Москвы., были против. Многие оппозиционные лидеры сами вышли из КПСС и в случае люстрации не смогли бы продолжить политическую карьеру. Учитывая масштаб влияния компартии в стране, люстрации затронули бы сотни тысяч человек. Более того, для их проведения потребовался бы мощный силовой аппарат, которым располагали только бывшие советские спецслужбы, сами подлежавшие люстрации.

Кац не видит разницы между демократией, рынком и неолиберализмом — только вот «народ» почему-то попался не тот

По мнению Максима Каца, именно не случившаяся декоммунизация «стала еще одним шагом, который привел к беде». Вот как он описывает конституционный кризис 1993 года и силовой разгон Верховного совета:

На историческом отрезке после распада СССР и до октября 1993 года у России был шанс пойти по другому пути. Для этого было нужно, чтобы президент и Съезд народных депутатов вместо противостояния работали вместе над проектом Конституции, которую предложила депутатская комиссия. С тем составом Съезда и Верховного Совета это было, конечно, невозможно. Но такое вполне могло получиться, если бы деятельность КПСС была расследована, коммунистическая идеология в России была окончательно запрещена, если бы было ограничено деструктивное влияние коммунистов на деятельность выборных органов. Возможно, Россия пришла бы к парламентской форме правления, и наша судьба сложилась бы иначе. История не знает сослагательного наклонения. Но обязательно нужно учитывать её уроки на будущее.

Кац не объясняет, почему «деструктивное влияние» не могли оказывать, например, социал-демократы, в которых трансформировались коммунисты в других странах Восточной Европы. Голоса за коммунистов в девяностые скорее отражали недовольство общества проводимыми реформами. В книге он косвенно признает это: по мнению Каца, россияне обвинили в кризисе «не советские правительства, годами создававшие эту ситуацию, и не советскую систему, а правительство реформаторов» (в 2019, по данным ВЦИОМ, 44% россиян считали, что реформы Гайдара оказали разрушительное действие на экономику России — это число выросло с 23% в 2010 году).

Не говорит Кац и о том, как на начальных этапах демократических реформ многие «инклюзивные институты» фактически заморозили: в начале 1990-х президенту предоставили сверхполномочия28 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР наделил Бориса Ельцина особыми полномочиями, позволявшими ему до 1 июля 1992 года издавать указы в сфере экономики и управления, которые действовали как законы, минуя парламент. Эти указы регулировали ключевые реформы: приватизацию, либерализацию цен, бюджетные изменения и преобразование собственности. Данное решение позволило Ельцину запустить радикальные рыночные преобразования, включая «шоковую терапию» 1992 года., а на выборы глав регионов наложили мораторий22 августа 1991 года Борис Ельцин подписал указ, заменяющий советы народных депутатов на региональные администрации, главы которых назначались лично президентом. Республики сохранили право выбирать своих руководителей через выборы. Хотя в конце 1991 года планировали провести выборы глав регионов, их отложили до 1992 года, а затем попытались продлить запрет, что вызвало протесты. В итоге в апреле 1993 года впервые в России прошли прямые выборы губернаторов в восьми регионах, несмотря на сопротивление центральной власти. — реформаторы опасались, что к власти в регионах на волне недовольства придут их противники.

Свой тезис — «народ ничего не понял и выбрал коммунистов» — Кац в разных вариациях повторяет на протяжении всей книги. По его мнению, решением против недовольства кабинетом Гайдара мог бы стать запрет КПРФ. Отдельный параграф Кац посвящает Советам — альтернативе парламентской системе представительства, возникшей спонтанно во время революции 1905 года и позже (хотя и формально) ставшей основой советской государственностиСоветы в СССР формально считались высшими органами власти, объединяя законодательные и исполнительные функции на всех уровнях управления, в советы проводились безальтернативные выборы (можно было проголосовать только за кандидата от «блока коммунистов и беспартийных» или против него. Однако реальная власть принадлежала Коммунистической партии, которая контролировала кадровые назначения и ключевые решения. Роль советов сводилась к легитимации политики КПСС через единогласное одобрение заранее согласованных решений.. Он подчеркивает, что «истинное народное представительство» в противовес парламенту — это «идеологическая утопия».

Постоянное преувеличение «коммунистической угрозы» и клише о невежестве россиян — это закономерная реакция человека, не способного поставить под сомнение необходимость «шоковой терапии». И уже тем более признать ее ошибочность. В либеральной картине мира, где рыночная экономика и демократия неразрывно связаны, нет места для избирателей, которые на свободных выборах искренне голосуют за коммунистов. В том числе, чтобы защититься от рыночных реформ.

В действительности рынок в России пришлось навязывать силой — расстреливать парламент, разгонять демонстрации резиновыми дубинками и заручаться поддержкой олигархов. Необходимость как-то разрешить это противоречие (что рынок и демократия, оказывается, не всегда идут рука об руку — часто для его установления нужна диктатура) порождает мифы о запрете коммунизма, который бы всех спас.

Кац готовит свою аудиторию к компромиссу с путинской элитой

У Максима Каца — и социального класса, чьи клише он воспроизводит в своей книге, нет структурного объяснения системных процессов, которые происходили в стране в 1980-е и 1990-е. Поэтому он и персонифицирует исторический процесс и утверждает, что приход к власти Владимира Путина — это ошибка Бориса Ельцина. Тот, якобы будучи истинным демократом, поверил, что Путин — такой же демократ, и именно поэтому сделал его своим преемником. При этом в книге не ставится вопрос о том, почему вообще сложилась ситуация, когда избрание следующего главы государства зависело от расположения стареющего президента.

Главные герои книги — Ельцин и приближенные к нему технократы-либералы. Если верить Кацу, именно «благодаря Борису Николаевичу наша страна, казалось, окончательно вступила в эпоху демократии и процветания». Усилия Гайдара и Чубайса, а после них — Касьянова, стали, по его мнению, причиной позитивного развития российской экономики в период роста и восстановления 2000-х.

Кацу важно представить новейшую российскую историю как неутомимую битву «хороших парней» (демократов) с плохими — коммунистами, клептократами и прочими врагами свободного рынка. Создается ощущение, что если бы Путин продолжал прислушиваться к Касьянову или «экономистам уровня Гуриева и Сонина», как пишет Кац, он, в общем-то, был бы неплохим президентом, способствующим развитию рыночной экономики и росту среднего класса в России.

При этом отношение российского населения к реформам для Каца второстепенно — например, монетизацию льгот 2005 годаМонетизация льгот 2005 года в России заменила натуральные льготы (бесплатный проезд, лекарства) денежными выплатами, что вызвало массовые протесты из-за несоответствия компенсаций реальным потребностям льготников, чьи расходы на транспорт и медикаменты резко возросли. В результате массовых протестов правительство частично скорректировало выплаты и восстановило некоторые льготы в регионах для смягчения последствий. он считает верным шагом, упрекая власть лишь в недостаточной подготовке реформы. Главная проблема Путина, по Кацу, не в том, что он был фактически назначен преемником Ельцина, а в отказе от продолжения неолиберальных реформ. Главное — проводить правильный курс, а методы прихода к власти — дело второстепенное.

Не зная, кто такой Максим Кац, можно принять его книгу за очередные мемуары участника «правительства реформ». В попытке исторического самооправдания нет ничего необычного. Однако Кац не просто пишет апологию «реформаторов-демократов» — он стремится построить видение будущего страны, основанное на их опыте. В этом есть логика, если предположить, что его политический проект направлен в том числе на сотрудничество с той частью путинской элиты, которую можно очень условно назвать «либеральными технократами».

Переосмысление Кацем наследия девяностых — это идеологическое обоснование для коалиции с этой частью путинской элиты в будущем. В таком будущем крупные бизнесмены и экс-чиновники «правильных взглядов» становятся ядром нового политического союза в уже постпутинской России. Такой коалиции неизбежно придется противостоять общественному запросу на социальную справедливость и перераспределение капитала.

«Либо монополия власти, либо защита прав собственности» — один из финальных тезисов книги Каца, который мог бы стать лозунгом такой будущей «антипопулистской» кампании.