Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.

Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.

Власти предлагают обязать всех неработающих россиян ежегодно платить 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования. Инициатива, озвученная Валентиной Матвиенко, подается как способ «справедливо распределить нагрузку» и сократить дефицит фонда, который в 2025 году оценивается примерно в 130 миллиардов рублей.

Разбираемся, кого затронет эта мера и почему она только усилит социальное неравенство в России.

- РедакторРедакторДенис Левен

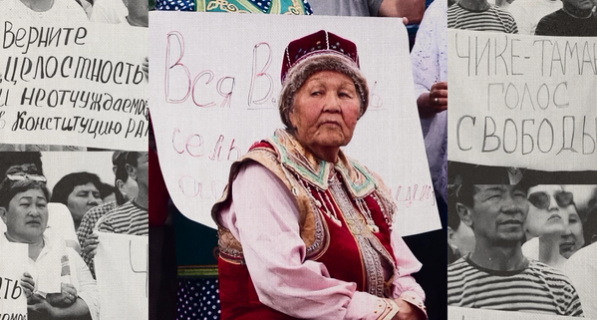

- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов

- Публикация9 октября 2025 г.

6 октября спикерка Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые официально не работают, должны платить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. По словам чиновницы, в среднем в год с людей следует собирать по 45 тысяч рублей. Матвиенко добавила, что именно столько работодатель платит за одного сотрудника в ФОМС.

«Молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают», — заявила она, обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову, добавив, что российская экономика несёт «огромные расходы на неработающее население».

Матвиенко считает, что 45 тысяч рублей может заплатить «любой здоровый человек», поскольку это «не колоссальные средства». По словам спикерки Совфеда, комитет по социальной политике направит эту инициативу в комитет по бюджету, Минфин и Минтруд.

«Государство стремится вывести из “тени” фрилансеров, самозанятых, платформенных работников, чьи доходы не видны налоговой системе»

Ранее похожее предложение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре 2025 года на Московском финансовом форуме он заявил, что только Москва платит в ФОМС 180 миллиардов рублей за неработающих людей, а все регионы России — около триллиона рублей в год.

По словам Собянина, около десяти миллионов человек по всей стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали».

«Причины появления таких идей сейчас понятны. ФОМС в последние годы балансирует между растущими расходами и ограниченными доходами: дефицит фонда на 2025 год оценивается примерно в 130 миллиардов. Одновременно идёт борьба с теневой занятостью, государство стремится вывести из “тени” фрилансеров, самозанятых, платформенных работников, чьи доходы не видны налоговой системе. В этом контексте предложение Матвиенко — это ещё одна попытка расширить налоговую и страховую базу», — отмечает в комментарии изданию «Реплика» экономист и редактор канала Politeconomics Хазби Будунов.

Фонд обязательного медицинского страхования — государственный небюджетный фонд, который отвечает за сбор и распределение средств, направляемых на обязательную медицинскую страховку работников. Он следит за тем, чтобы у каждого работающего в России был медицинский полис и доступ к бесплатной помощи.

Фонд также оплачивает услуги медицинских учреждений — больниц, поликлиник и других — за оказанную людям помощь. Кроме того, ФОМС формально должен защищать права застрахованных, выравнивать расходы между регионами, контролировать качество помощи и разрабатывать тарифы для медучреждений.

Таким образом, ФОМС выполняет роль «общего кошелька», который делает лечение бесплатным для людей и оплаченным для больниц, одновременно действуя как регулятор в сфере медицинского страхования.

Кого может затронуть эта мера?

«Если отбросить эмоции, идея направлена против людей трудоспособного возраста, которые не числятся ни в трудовых отношениях, ни в статусе безработных, студенток, пенсионерок или иных льготных категорий. На практике это фрилансер:ки без регистрации, самозанятые, подрабатывающие, сезонницы, женщины, ухаживающие за близкими, а также те, кто просто выпал из системы», — говорит Будунов.

Макроэкономический эффект от такой меры будет минимален, отмечает эксперт: безработица в России сейчас рекордно низкая, и даже если обложить всех потенциальных «неработающих», речь идёт о небольших поступлениях на фоне бюджета ФОМС, где оборот измеряется триллионами рублей.

На уровне домохозяйств это решение может сократить и без того ограниченное потребление и усилить социальное расслоение. Фиксированная плата в 45 тысяч рублей, не зависящая от дохода, по сути, является регрессивным налогом: чем беднее человек, тем большую часть своего дохода он отдаёт.

Для самой системы обязательного медицинского страхования эта инициатива, скорее, создаст дополнительные сложности, чем решит существующие. Придётся определять, кто «здоровый», кто «неработающий», администрировать сбор, контролировать оплату — расходы на администрирование могут съесть значительную часть поступлений.

«Наконец, остаётся открытым вопрос: что будет с теми, кто не заплатит? Лишить медицинской помощи невозможно — это конституционное право. Значит, государство всё равно вынуждено будет финансировать их лечение, только уже в форме экстренных расходов», — отмечает Будунов в комментарии «Реплике».

Прекарность в современной России

В современной России не до конца очевидно, кого можно считать «неработающими», отмечает Будунов.

«Трудовые отношения размыты, новые формы занятости — фриланс, самозанятость, подённые контракты — создают огромный слой прекариата, людей с нестабильной работой, без социальных гарантий и страховых прав. Именно они окажутся между молотом и наковальней: формально неработающие, но фактически обеспечивающие себе доход. На них ляжет основная тяжесть такой меры», — говорит экономист.

Прекариатом называют класс или социальную прослойку людей, которые работают, но не имеют стабильной занятости. К прекариату можно отнести курьер:ок, работников служб доставки, самозанятых и стажёр:ок в разных учреждениях.

Традиционно считается, что прекариат — один из самых неустойчивых и незащищённых классов современного общества. У прекарных сотрудни:ц нет долгосрочных гарантий трудоустройства и социальных льгот, из-за чего они не могут планировать расходы и находятся в постоянном стрессе, вынужденные искать новую работу.

Прекарная занятость широко распространена в России. Докторка экономических наук Екатерина Литау отмечает, что к распространению прекарности привели распад СССР, стремительное формирование капиталистической экономики и ослабление профсоюзов.

«В России прекариат иногда выглядит как норма жизни вообще: ты и не ждал стабильности. Общее же — это экзистенциальная уязвимость. Сегодня ты востребован, завтра алгоритм платформы решит, что нет. И это одинаково пугает как российского курьера, так и лондонского доставщика», — объясняет Литау.

По консервативным оценкам, в России около 12 миллионов человек можно отнести к прекариату. Многие из них работают в IT-сфере, занимаются перевозкой грузов или оказывают ремонтные и косметические услуги.

Формально эти люди не трудоустроены постоянно, а скорее перебиваются разными заказами или проектами. В теории меры, предлагаемые Матвиенко, могут коснуться и их, так как статус их работы нестабилен, а многие из прекариев — не оформлены официально.