Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.

Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.

Цифровое пиратство возвращается. Стриминговые сервисы, на которые корпорации возлагали надежды в конце 2010-х, идут по пути остального интернета — они портятся. Цены растут, выбор на каждом сервисе сокращается. Многие сталкиваются с тем, что фильм, сериал, альбом или книгу невозможно найти легально. На этом фоне посещаемость пиратских сайтов растет. По данным исследования лондонской компании MUSO, на пиратские ресурсы приходится больше 90% просмотров кино и сериалов.

Еще недавно казалось, что побеждает идея: за все нужно платить, а пиратство аморально и вредит авторам — создателям сериалов и фильмов, музыкантам, художникам. Технологические корпорации приучили нас к стримингу. Эпоха скачивания файлов с сомнительных сайтов и раздачи торрентов, казалось, безвозвратно ушла.

Почему люди продолжают пиратить контент, несмотря на усилия корпораций и государств? И действительно ли это так плохо?

- РедакторРедакторАрмен Арамян

- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов

- Публикация24 ноября 2025 г.

Как появилось пиратство

Термину «пиратство» в значении «нарушение авторского права» почти четыреста лет. В 1668 году издатель Джон Хэнкок писал о «некоторых бесчестных книготорговцах, называемых сухопутными пиратами, которые занимаются кражей копий с чужих книг». С изобретением печатных станков появились профессиональные книгоиздатели, но также стало очень легко копировать книги — и продавать их, не считаясь с оригинальным автором и издателем.

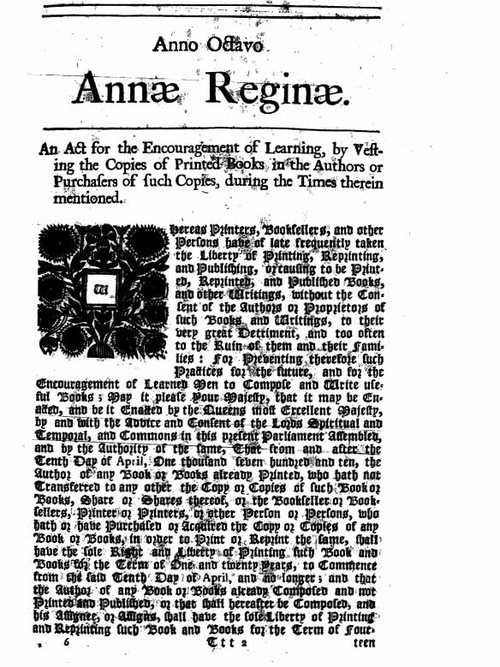

Авторское право возникло в Великобритании как реакция на эту ситуацию. В 1557 году Гильдия канцелярских товаров получила королевскую грамоту, которая сделала ее монополистом в книгопечатании. Печатать книги могли только члены гильдии, а авторы, с ними сотрудничавшие, получали исключительные права на свои произведения.

В 1710 году был издан Статут королевы Анны — первый полноценный закон об авторских правах. По нему автор получал права на изданное произведение на 14 лет с возможностью продления при жизни. После этого произведение переходило в общественное достояние.

Развитие технологий всегда шло рука об руку с пиратством. Возьмем музыку: в XIX веке самой острой проблемой для музыкальной индустрии было незаконное копирование нот. Считалось, что ноты могут копировать только консерватории, университеты и компании, выпускавшие нотные тетради за плату композитору. Это правило регулярно обходилось (тем более что неэтичное копирование не наказывалось законом до XX века), и подпольные ноты массово распространялись. Здесь помогла новая технология — фотография: с помощью фотолитографии ноты можно было копировать точнее и дешевле, чем вручную.

В 1920-е годы радиостанции стали главной проблемой для музыкальной индустрии: считалось, что из-за радио музыканты будут меньше зарабатывать на продажах пластинок и концертах. Поначалу радиостанции действительно были чем-то «пиратским» — пока не появились законы, обязавшие их выплачивать вознаграждение правообладателям.

Затем появились домашние музыкальные носители — виниловые пластинки, магнитные ленты, аудиокассеты. Кассеты копировать было проще всего. К началу 1980-х пустые кассеты стали широко доступны, и люди могли легко записывать на них копии альбомов. Это снова вызвало опасения у музыкальной индустрии.

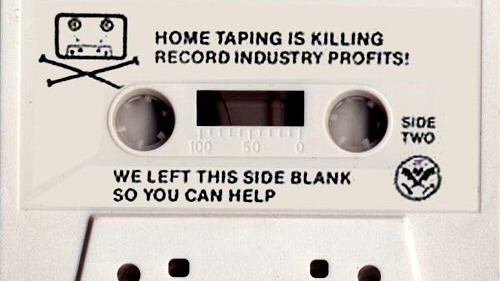

Ни копирайт, ни его антипод — пиратство — никогда не были этически однозначными. Авторы никогда не сходились во мнении: одни считали ужесточение копирайта благом, другие — злом. «Домашнее копирование убивает прибыли музыкальной индустрии!» — написали левацкие панки Dead Kennedys на своей кассете 1981 года. «Мы оставили вторую сторону пустой, чтобы вы могли в этом поучаствовать».

Кто стоит за интернет-пиратством

Но, конечно, настоящего расцвета пиратство достигло в цифровую эпоху. Копировать и передавать произведения стало невероятно просто. В 2000-е студия Warner Bros. и Ассоциация американских кинокомпаний даже запустили известную агиткампанию «Вы бы никогда не украли машину». В ней пиратство приравнивалось к более тяжким преступлениям: герои роликов скачивали файлы, и это сравнивалось с угоном машины или кражей сумки. Правда в том, что юридически пиратство никогда не приравнивалось к воровству — это просто разные вещи.

Цифровое пиратство появилось еще до повсеместного распространения интернета. Первые пираты сидели, например, на BBS — цифровых «досках объявлений», где можно было размещать файлы для других пользователей. На рубеже 1980-х и 1990-х там начала складываться варез-сцена — трудно поддающаяся документированию субкультура, которая, тем не менее, тащила (и тащит) на себе львиную долю мирового цифрового пиратства.

По сути, это огромная всемирная подпольная сеть пиратских групп — полностью децентрализованная. Участники варез-сцены (часто ее называют просто Сцена) специализируются на добыче и распространении цифровых медиа: видеоигр, фильмов, сериалов, музыки — и да, порнографии. Это высокотехнологичные хакеры, искусно заметающие свои следы. Несмотря на несколько крупных рейдов и облав на различные варез-группы по всему миру, искоренить их невозможно.

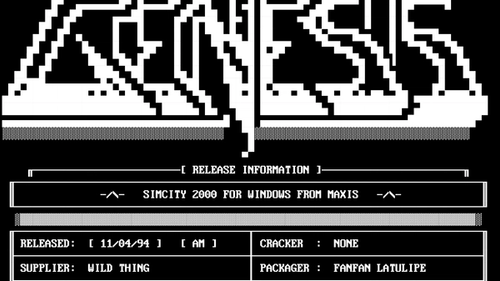

Нарушая закон и рискуя арестами и тюремными сроками, пираты из варез-сцены не извлекают никакой прибыли

Если вы когда-нибудь скачивали пиратские файлы с файлообменников или торрентов, вы могли видеть NFO-файлы с ASCII-артом, которые традиционно используются в Сцене. В них группы оставляют свою подпись, чтобы все знали, кто первым слил файл в сеть. Эти NFO-файлы показывают важную особенность групп Сцены. Они делают это не ради денег. Нарушая закон и рискуя арестами и тюремными сроками, пираты из варез-сцены не извлекают никакой прибыли. Сцена функционирует десятилетиями благодаря внутренней конкуренции. Пираты соревнуются на скорость: кто быстрее оцифрует, скачает и сольет новый релиз, альбом или фильм. Внутри Сцены даже существуют рейтинговые таблицы, показывающие, кто (или какая группа) оказался самым крутым хакером на этой неделе.

Это важный момент, который часто упускают противники пиратства: мотивация у пиратов разная, и далеко не все занимаются им ради заработка. Впрочем, идеализировать представителей Сцены не стоит. Как пишет Мартин Пол Ив в книге «Варез: Инфраструктура и эстетика пиратства» (Warez: The Infrastructure and Aesthetics of Piracy), многие из них занимаются пиратством не из анархических убеждений о свободе распространения информации. В чатах и переписках Сцены преобладают расизм, ксенофобия и правые взгляды.

Как мы писали в тексте про Spotify, в начале 2000-х с приходом Napster цифровое пиратство стало настолько простым и доступным, что музыку, фильмы, книги, видеоигры и софт начали пиратить все. Файлы, слитые релиз-группами Сцены, которыми раньше обменивались на закрытых FTP-серверах (для доступа к ним нужны были логин и пароль), стали просачиваться в широкий доступ — например, на торрент-трекеры.

Тогда же появились первые серьезные идеологические обоснования пиратства и политические группы, его поддерживающие. В Швеции возникла некоммерческая организация Piratbyrån (со шведского — «Бюро пиратов»), основавшая известный торрент-трекер The Pirate Bay. Она борется за отмену авторского права. Следом появилась Пиратская партия — сначала в Швеции, затем в Германии, США и других странах.

Какие аргументы они приводят в защиту пиратства?

Пропиратские партии и организации выступают за открытую культурную среду, где мы свободно обмениваемся информацией ради творчества и инноваций. По их мнению, это критически важно для развития человеческой культуры. Современные законы об авторском праве, считают сторонники пиратства, защищают прежде всего интересы корпораций-правообладателей, а не самих авторов. И главное — они уверены, что цифровое пиратство уже невозможно остановить. Оно естественно для новой цифровой реальности, и бороться с ним запретами бессмысленно.

Корпорации наносят ответный удар

Как мы рассказали в тексте про Spotify, эпоха интернета стала временем расцвета не только пиратства, но и авторского права. Под предлогом защиты от незаконного распространения произведений стало возможно лоббировать всё более жесткие законы против нарушения авторского права. Сам срок действия авторского права тоже увеличился — от 28 лет в 1710 году до потенциально бесконечного продления корпорациями.

Законы подстроились под цифровую эпоху. Стало проще закрывать сайты, нарушающие авторские права, а наказания за пиратство ужесточились. Например, в Испании упростились процедуры удаления контента, а за нарушения ввели крупные штрафы — вплоть до уголовного наказания. Появились технические средства защиты авторских прав (DRM) — программные решения, которые отслеживают незаконные действия с файлами или затрудняют их копирование и модификацию.

При сильном копирайте именно корпорации решают, как выглядит наша культура

Но главное — ужесточение копирайта и борьба с пиратством ведут к концентрации власти в руках корпораций. Контроль над правами чаще передается им, а не художникам. Корпорации обладают рыночной властью и заключают выгодные себе контракты. Авторское право создает правовую базу, в которой правообладатели могут лицензировать произведения по всему миру, адаптировать их в другие форматы (книги в фильмы, фильмы в видеоигры), делать с ними мерч и вторично лицензировать.

Проще говоря, при сильном копирайте именно корпорации решают, как выглядит наша культура. Netflix решает, какие сериалы и фильмы сохраняются и что мы можем посмотреть. Spotify решает, какая музыка нам доступна и что продвигать через рекомендательные алгоритмы. Disney решает, какие версии фильмов мы сохраняем для потомков.

Как пиратство сохраняет культуру

Но в чем проблема? Пираты нарушают закон и лишают прибыли правообладателей — разве это не нужно преследовать?

Есть несколько аргументов, почему нынешняя ситуация с авторским правом и пиратством далека от идеала.

Первый аргумент — архивирование и сохранение культуры. Интернет создает иллюзию, что культура сохраняется бессрочно и сама по себе. Нам кажется, что все доступно: любой фильм, альбом, книгу можно найти. Но любой, кто занимался поиском произведений в интернете, понимает: сохраняется далеко не все, а многие вещи (например, книги) вообще не оцифрованы. Интернет создает иллюзию тотальной библиотеки, но ей не является.

Здесь возникает конфликт между правообладателями и пиратами. Правообладатели не всегда заинтересованы в сохранении произведений — чаще им выгоднее выпускать новый контент. Например, Netflix заинтересован в том, чтобы вы подписывались каждый месяц ради новых сериалов. Компания вкладывается в создание оригинального контента, а не в сохранение старого: новое проще продавать, его можно держать на сервисе бессрочно, тогда как лицензии на старые фильмы и сериалы заканчиваются.

Пираты же занимаются архивированием — и нередко целенаправленно. Хороший пример — закрытый синефильский торрент-трекер Karagarga, благодаря которому сохранены фильмы, которые больше нигде невозможно посмотреть или достать. И это не какое-то неизвестное эстетское кино, а знаковые фильмы общепризнанно важных режиссеров: «Король Лир» Годара, «Пагубная любовь» Мануэла ди Оливейры, «Кроткая» Робера Брессона.

Значение такого ресурса трудно переоценить. Без него мы теряем фильмы неоспоримой исторической важности из-за несовершенства технологий. VHS-кассеты тускнеют и осыпаются, DVD-диски исчезают из печати, пленочные отпечатки повреждаются. Если хотя бы один экземпляр фильма существует в цифровом виде, он может выжить на Karagarga.

Кроме того, правообладатели и корпорации могут буквально переписывать и цензурировать историю. Близкий пример для россиян — российские законы (особенно закон о «ЛГБТ+ пропаганде») заставляют сервисы вырезать сцены и менять произведения. Получается, что «легально» произведение не может сохраниться в первоначальном виде — но его сохраняют пираты.

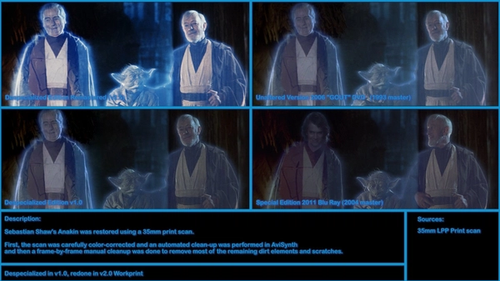

Самый известный западный проект подобного рода — «деспециализированная» версия оригинальной трилогии «Звездных войн». При переиздании фильмов на домашних носителях Джордж Лукас вносил множество изменений: добавлял новые сцены, менял диалоги, вставлял звуковые эффекты. Но больше всего фанатов возмущало другое — в фильмы 1970-х и 1980-х годов он добавлял компьютерную графику.

Сегодня легально можно посмотреть только сильно измененные версии «Звездных войн». Увидеть трилогию в том виде, в котором она вышла в кинотеатрах и стала важной для истории кино, теперь невозможно. Поэтому пираты и энтузиасты самостоятельно воссоздали «деспециализированную» версию фильмов, чтобы сохранить ее для истории.

Эбигейл Де Косник в книге «Бунтарские архивы: цифровая культурная память и медиа-фандомы» (Rogue Archives: Digital Cultural Memory and Media Fandom) утверждает, что пиратство — важнейшая сила для архивирования и сохранения цифровой культуры. Цифровые архивы, которыми управляют любители, фанаты, волонтеры и активисты, часто работают вне рамок традиционного авторского права. Они сохраняют культурные материалы, которые обычно не поддерживаются официальными учреждениями. Именно энтузиасты сохраняют книги, фильмы и видеоигры, в которых не заинтересованы корпорации — зачастую нарушая закон.

Лицемерие авторского права

Второй важный аргумент в споре по поводу копирайта и пиратства — это то, что закон об авторском праве применяется, мягко говоря, избирательно.

Двадцать лет назад, запуская проект Google Books, Google мечтал создать современную Александрийскую библиотеку — сервис, где были бы оцифрованы и доступны миллионы книг. Компания разработала новый эффективный способ сканирования и за многие годы действительно оцифровала миллионы текстов, прежде доступных только на бумаге. Если вы когда-нибудь искали узкоспециальную информацию в интернете, то наверняка сталкивались с тем, что в Google Books можно найти отдельные цитаты и страницы из книг по теме — это остатки того самого грандиозного проекта.

Идея заключалась в том, чтобы пользователи могли бесплатно искать отдельные цитаты, а за плату — с выплатой правообладателям — получать доступ ко всему тексту книги. Этому помешала Гильдия авторов США. Они не смогли заставить Google удалить книги, но и не пришли к соглашению — и с тех пор миллионы книг (зачастую недоступных больше нигде в цифровом виде) остаются скрытыми на серверах Google Books.

Есть и история американского активиста Аарона Шварца, борца за свободу информации. В 2010 году он скачал 70 гигабайт научных статей из базы JSTOR и хотел выложить их в открытый доступ. Его задержала полиция и предъявила обвинения, по которым ему грозило до 35 лет тюрьмы и миллион долларов штрафа. В январе 2013 года Шварц покончил с собой.

К чему эти два примера? Правообладатели и закон явно противостоят свободному распространению информации, когда не видят в этом быстрой финансовой выгоды — даже когда культурная ценность для человечества бесспорна. Но мы живем в эпоху, когда на эти же законы закрывают глаза, если речь идет о тренировке ИИ-моделей крупных компаний.

Аарон Шварц скачал 70 гигабайт научных статей, а Meta для тренировки своей ИИ-модели скачала 80 терабайт книг из пиратской библиотеки LibGen. Модель OpenAI, предназначенная для генерации ИИ-видео, очевидно была натренирована на данных, защищенных авторским правом. В недавно слитой внутренней переписке OpenAI выяснилось, что компания использовала незаконно скачанные книги из LibGen — и попыталась удалить доказательства этого.

Справедливости ради, прямо сейчас идет несколько судебных процессов о тренировке ИИ-моделей на данных, защищенных авторским правом. Но по состоянию на ноябрь 2025 года корпорации, занимающиеся ИИ и явно использовавшие пиратский контент, все еще привлекают огромные инвестиции.

В ситуации, когда закон об авторском праве применяется к одним особенно жестко, а другие могут его обходить, неудивительно, что все больше людей не видят в пиратстве ничего морально предосудительного.

Что будет с пиратством дальше

Пиратство, конечно, никуда не девается — и не денется. Активисты Piratbyrån поняли это еще 20 лет назад: свободный обмен информацией — неотъемлемая часть интернета, и сколько ни пытайся вставлять ему палки в колеса, его не остановить.

Но сегодня, как уже было сказано, мы наблюдаем не просто сохранение статус-кво пиратства, а рост его популярности. Легальные стриминговые платформы не справляются с запросами пользователей, и те обращаются к пиратским.

Не будем притворяться, что сами этого не делаем: многие ищут новые фильмы и сериалы на сервисах вроде Kinopub или HDrezka, научные статьи — на Sci-Hub, книги — на LibGen. Примечательно, что некоторые из этих сервисов все-таки берут деньги с пользователей или зарабатывают на нелегальном контенте хотя бы рекламой. Это показывает, что со времен расцвета Сцены и варез-групп как минимум часть пиратов продолжает свое дело из коммерческого интереса.

При написании этого текста автор обнаружил, что в твиттере процветает целая субкультура пиратов-архиваторов кино. Эти люди оцифровывают редкие и малоизвестные фильмы и выкладывают их на файлообменники. Делают они это не ради выгоды, а ради сохранения и распространения культуры.

Интересно, что по их вполне кураторской подборке фильмов видно: им интереснее альтернативный канон, а не только то, что предлагают легальные стриминги. Да, они выкладывают коллекции классиков вроде Куросавы или Хичкока, но также — малоизвестные азиатские хорроры, старое восточноевропейское кино, редкий нуар. В общем, то, что никогда не выпадет во вкладке «рекомендуемое» Netflix.

Существование этой субкультуры или примеры вроде Karagarga показывают: спор о пиратстве — это не спор о нелегальном контенте против легального. Скорее, это спор о том, хотим ли мы жить в мире, где за культуру отвечают исключительно корпорации.

В нынешнем виде легальный контент не соответствует собственным заявленным целям: как мы обсуждали в тексте про Spotify, легальные стриминги никак не поддерживают авторов. Но они также не подходят для сохранения или курирования культуры. Они не показывают человеческую культуру во всем ее разнообразии, а фокусируются только на том, что прибыльно. Их цель — найти новые способы сделать все дешевле для корпораций и дороже для пользователей.

В интернет-обсуждениях капитализма распространена такая мысль: если бы публичных библиотек не существовало, они не могли бы появиться сегодня. При позднем капитализме сложно представить, что возникает публичное и бесплатное хранилище знаний, доступное всем. Скорее уж — плохо работающий дорогой стартап.

Интернет 2000-х — когда появились организации вроде «Пиратбюрон» и их идеи — показал, что создать бесплатную онлайн-библиотеку действительно возможно. Были проекты вроде раннего Google Books или Oink’s Pink Palace — легендарного BitTorrent-трекера, посвященного музыке. Идея этого трекера заключалась не в том, чтобы просто хранить все подряд: пользователи курировали и тщательно подбирали музыкальную библиотеку. Когда появился свободный доступ к информации, первым импульсом многих было не зарабатывать на ней, а курировать, распространять и делиться с другими.

Современное пиратство, по крайней мере частично, переняло эту эстафету. Некоторые его представители — вроде тех архиваторов в твиттере — направляют усилия на сохранение и распространение культуры, противостоя истеблишменту. Они пытаются сохранять и делиться контентом независимо от корпораций, чтобы мы сами выбирали, что хотим слушать, смотреть и читать. Они противостоят консолидации власти над культурой и искусством в руках горстки технологических корпораций.