Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.

Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.

В последнее время российские политики заговорили о замене трудовых мигрантов роботами. Православный олигарх Константин Малофеев утверждает, что «русский робот, раскрашенный в гжель, лучше живого мигранта», а сенатор Муратов предпочитает роботов мигрантам, потому что они «не болеют, не пьют и никого не собираются насиловать».

Хотя правым эта идея кажется крайне привлекательной, она абсолютно нереализуема в условиях современной российской экономики. Объясняем почему, опираясь на исследования труда и экономики в России.

- ИллюстраторИллюстраторВитя Ершов

- РедакторРедакторДенис Левен

- Публикация13 июля 2025 г.

Три ребенка на семью, россияне живут в пригородах — прямо как в американских фильмах — а мигранты находятся в лагерях либо заменены роботами. Такое видение «великой России» 2050 года в своем докладе предлагает институт «Царьград». Директором института является одиозный ультраправый философ Александр Дугин, а спонсором — олигарх Константин Малофеев, известный масштабной поддержкой ультраправых инициатив в России.

Если раньше российские правые с подозрением относились к технологиям, в последние годы они пытаются объединить ультраконсервативные идеи с фантазиями о новых технологиях. Например, для переселения россиян в пригороды понадобятся «новые виды бетона, а также его композитные заменители, инновационные отделочные материалы, строительные 3D-принтеры, роботизированные строительные системы, в том числе беспилотные», утверждается в докладе «Царьграда».

Ультраправым сложно представить Россию — огромную и разнообразную страну, в составе которой 21 республика и в которой живет 190 народов — без гомогенного белого населения, поэтому вопросу миграции в докладе уделяется особое внимание. Мигрантов предлагается ограничить в правах, чтобы не допустить их интеграцию в российское общество, а также внедрять роботизацию, чтобы в перспективе сократить зависимость от труда мигрантов.

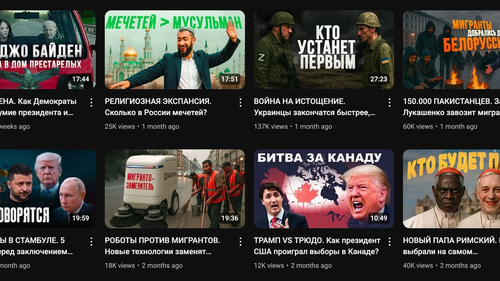

Идея о роботизации, по всей видимости, позаимствована из доклада Центра анализа миграционных тенденций (ЦАМТ) с прямолинейным названием «Как заменить мигрантов на роботов?», опубликованного в апреле этого года. Центр связан с Романом Юнеманом — националистическим политиком и сооснователем Общества Будущее. В своей избирательной кампании в Мосгордуму Юнеман включал в программу антимигрантскую повестку, например, ликвидацию «проблемного» общежития на Днепропетровской улице. Как и в случаях с другими националистическими политиками Юнеман эксплуатирует тему мигрантов, чтобы найти «виноватых» и набрать политические очки.

Лагеря для мигрантов

Аналитики ЦАМТ утверждают, что нехватку рабочей силы в России можно решить двумя путями — контролируемой миграцией и роботизацией. При этом они игнорируют почти 2 миллиона безработных россиян и не рассматривают такие альтернативные решения, как переобучение этих людей, привлечение работников из российских регионов или помощь в трудоустройстве специалистам без опыта.

Признавая временную необходимость в мигрантском труде, авторы доклада требуют сократить квоты на привлечение мигрантов, а также ограничить число иностранных работников в передовых отраслях, где легче провести роботизацию. Они заявляют, что родственники мигрантов необоснованно пользуются социальной поддержкой государства, а их дети получают бесплатное школьное образование.

При этом, из текста доклада ЦАМТ неясно, кого именно ультраправые аналитики называют мигрантами — временно приезжающих в Россию или тех, кто уже получил гражданство, но не соответствует их представлению о «коренных жителях». На деле социальная поддержка в России предоставляется только российским гражданам. Это касается и русскоязычных иностранцев: «репатриантам» не выделяются социальные льготы, пособия или «подъемные» выплаты, как подчеркивает комитет «Гражданское содействие».

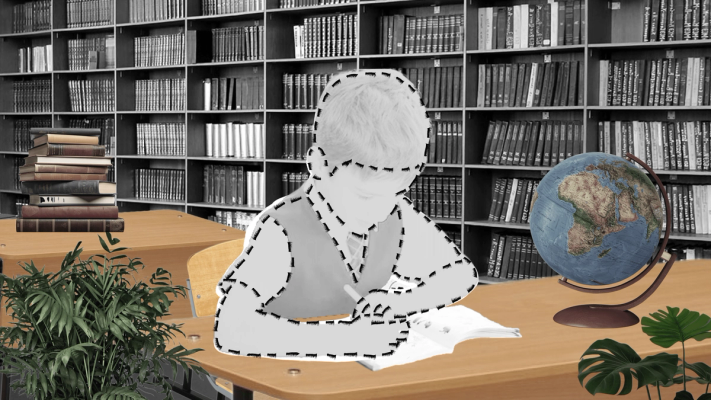

Что происходит с детьми мигрантов, которые не знают языка, не могут поступить в школу и боятся выходить из дома

Рассказ волонтерки, которая учит их русскому

Особенно оторванным от реальности выглядит пассаж о школьном образовании. В том же месяце, когда вышел доклад ЦАМТ, для детей мигрантов ввели обязательное тестирование, без прохождения которого они не зачисляются в российские школы. Тесты требуют не только знания русского языка, но и отличного владения школьной программой — при этом для успешного прохождения начиная с третьего класса нужно писать без ошибок. Миграция родителей должна быть задокументирована. С учетом этих ограничений к маю к тестированию не допустили 81% иностранных школьников. Повторное тестирование возможно только через три месяца, из-за чего дети могут больше года оставаться без доступа к образованию. При этом, в отличие от некоторых европейских стран, при российских школах нет подготовительных курсов, которые позволили бы детям выучить язык и наверстать программу.

Однако положение мигрантов в России в последние годы и так стремительно ухудшается. После теракта в Крокус Сити Холл мигранты по сути стали козлами отпущения — силовики устраивают рейды в общежитиях и молельных домах, после которых мигрантов депортируют или принуждают к военной службе. Кроме того, в стране возрождается неонацистское движение, члены которого все чаще нападают на людей неславянской внешности.

«Славянский ИГИЛ» из телеграма и подростки в бомберах

Кто стоит за волной ультраправого насилия в России

Институт «Царьград» доводит идеи коллег до логического завершения — мигрантов следует не просто ограничить в правах, а обязать проживать «в специализированных закрытых трудовых поселках, исключающих возможность их самовольного оставления работниками во внерабочее время» — такие учреждения обычно называются концентрационными лагерями. Независимо от срока пребывания в стране, мигранты не должны получать ВНЖ или гражданство, не говоря уже о возможности перевезти в Россию свою семью. Чтобы идти в ногу с прогрессом, для контроля за мигрантами предлагается использовать передовые технологии.

В России уже делаются первые шаги в этом направлении. С сентября полиция будет отслеживать местоположение мигрантов в Москве и Московской области через специальное приложение. В «реестр контролируемых лиц» уже сейчас автоматически включают иностранных граждан с истекшими или необновленными документами для пребывания в России. После попадания в эту базу мигранты теряют возможность пользоваться банковскими приложениями, совершать операции с недвижимостью, заключать браки, управлять автомобилем или покидать регион регистрации. Эти ограничения вводятся якобы для борьбы с преступностью среди мигрантов, хотя статистика показывает, что в России мигранты совершают значительно меньше преступлений, чем граждане страны.

Киберпанк по-юнемановски

В России на 10 тысяч сотрудников приходится всего 19 роботов. Эта цифра значительно ниже, чем в странах с более модернизированным производством — к примеру, в США это 117 роботов, а в Китае — 400. Институт «Царьград» предлагает решать эту проблему стахановскими темпами — за 25 лет планируется повысить это число до 3-5 тысяч роботов на 10 тысяч сотрудников (то есть в 150-250 раз).

Мигранты воспринимаются как бесправная рабочая сила

Аналитики же ЦАМТ предлагают начать с той сферы экономики, где, по их мнению, сконцентрировано больше всего мигрантов и где роботизация наиболее осуществима — в складском хранении. Поскольку точных данных о занятости иностранных граждан на складах не существует, авторы доклада, опираясь на публикации в СМИ, указывают, что в отраслях транспорта и хранения могут работать около 4% от общего числа мигрантов.

Марта Брунель, исследовательница труда в современной России, рассказывает, что на складах действительно трудится много мигрантов: «Они работают по схеме "аутстаф" — сторонние организации нанимают их через различные схемы и "предоставляют" крупным компаниям. Это значительно сокращает издержки для конечного работодателя, делая такой труд крайне дешевым». В результате найм мигрантов становится выгодным «здесь и сейчас» — в отличие от модернизации, требующей огромных вложений, которые окупятся лишь через много лет.

Экономист Хазби Будунов в комментарии Реплике отмечает, что уровень роботизации в России действительно остается низким. Она преимущественно сконцентрирована в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг. Тем не менее, уже существуют успешные российские проекты — сельскохозяйственные беспилотники, роботы-курьеры и медицинские ассистенты, способные измерять жизненные показатели и помогать в восстановлении пациентов.

Однако интерес предприятий к автоматизации ограничен, особенно в областях, где можно использовать дешевый труд. Роботы стоят дорого, требуют стабильных поставок компонентов и сложной инфраструктуры — все это трудно поддерживать в условиях санкций и дефицита импорта. Как отмечает Будунов, по этим причинам многие компании откладывают внедрение роботов, особенно в непроизводственных секторах.

В 2024 году был запущен нацпроект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» с финансированием в 350 миллиардов рублей на пять лет. Цель — увеличить количество роботов до 194 роботов на 10 тысяч работников. При этом роботы должны быть «отечественного» происхождения, что ставит весь процесс в тупик, поскольку в России нет развитой сферы робототехники. Как объясняет Будунов, без системной индустриальной политики, стимулирующей инвестиции, импортозамещение и образование, план по увеличению роботизации в 10 раз останется лишь на бумаге.

Мигрантов выгодно нанимать на работу не только из-за дешевизны их труда. Они воспринимаются как бесправная рабочая сила, что значительно снижает издержки для работодателя: иностранным гражданам запрещено участвовать в митингах и пикетах, миграционный патент не позволяет находиться в другом регионе, а при попытке отстоять свои трудовые права мигрантов легко запугать угрозой полицейского произвола.

Массовая роботизация невозможна в современной российской экономике

Допустим, в России резко сократилось число мигрантов. Приведет ли один лишь кадровый голод к внедрению роботов в производство? Брунель считает, что нет. Во-первых, у работодателей останутся внутренние мигранты — из бедных регионов, из сел и деревень — которые точно так же работают вахтами на предприятиях и складах за мизерные деньги.

«Стимул роботизировать что-то в России снижают не мигранты, а низкая стоимость труда»

Во-вторых, автоматизация хранения уже сейчас проходит со скрипом и требует ручного труда. «Даже минимальные “технологии”, которые используются на российских складах и распределительных центрах — терминалы сбора данных, голосовые навигаторы, инфраструктура, которая должна просто вести работника по маршруту сборки — все это не работает гладко», — отмечает Брунель.

«Стимул роботизировать что-то в России снижают не мигранты, а низкая стоимость труда всех работников, — заключает Брунель. — Россия, к сожалению, не страна технологий и даже не страна, где бизнес реально планирует свое развитие на долгосрочную перспективу. Учитывая нестабильность, в которой предприятия в России существуют все 35 лет — как экономическую, так и политическую — возможности развивать и внедрять технологии попросту нет».

Получается, что реальность полностью противоположна анализу консервативных исследователей. Проблема плохой модернизации российской экономики заключается в дешевой и бесправной рабочей силе — как граждан, так и мигрантов — а автоматизация может грозить потерей рабочих мест всем.

Парадоксально, но именно защита прав работников — вне зависимости от их происхождения — может в теории подтолкнуть компании к модернизации производства для получения конкурентного преимущества. Такой сценарий трудно представить в современном российском капитализме, где трудовые права изначально слабы, профсоюзы имеют минимальное влияние, а олигархи не допустят улучшения положения рабочих. Автоматизацию следует рассматривать не как способ избавить Россию от людей с неправильным цветом кожи или неправильной религией, а как инструмент повышения уровня жизни всего общества.