Если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться, вам нельзя репостить наши материалы в соцсетях, ссылаться на них и публиковать цитаты.

Подробнее о том, что можно и нельзя, читайте в карточках.

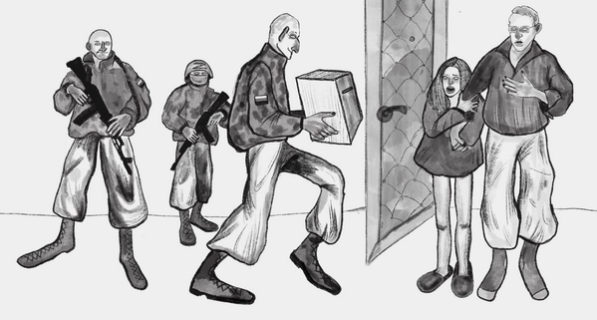

По словам Владимира Зеленского и по данным Минобороны РФ, около двух миллионов человек были принудительно вывезены в Россию со временно оккупированных территорий Украины. Еще около пяти миллионов, по сообщению ООН от середины июня, вынуждены были бежать из Украины в Евросоюз. Можно ли рассматривать ситуацию, в которой сотни тысяч людей вынуждены оставить свои дома, как чрезвычайную?

- РедакторкаРедакторкаанастасия

- ИллюстраторкаИллюстраторкаpgchurch

- Публикация22 сентября 2022 г.

В европейской истории вынужденные переселения — скорее правило, чем исключение. За последние сто лет международные организации не один раз оформляли принудительные переселения в правовом поле, называя их нейтральным термином «перемещение населения» (или «трансфер населения») и аргументируя необходимость этого тем, что такая превентивная мера лучше, чем потенциальная война.

История перемещений населения позволяет демистифицировать современную политику Европы, подобно данным о поставках французского военного оборудования для подавления митингов или же сравнению объемов финансовой помощи украинской армии с российскими доходами от поставок энергоресурсов. Анализируя сейчас случаи переселения, которые произошли несколько десятков лет назад, мы можем наблюдать их долгосрочные последствия — от новых витков напряжения в регионах, где проблемы считались решенными за счет трансфера, до появления культурных проектов по работе с памятью и трудным наследием. И наконец, количество случаев перемещения населения — как и вынужденной миграции вообще — показывает, что любая убедительная политическая программа сегодня должна предложить пути к тому, чтобы все меньше людей были вынуждены покидать свои дома и в то же время все больше людей легко могли бы обрести новые дома.

Является ли трансфер населения способом предотвратить войну?

Первое юридически оформленное перемещение населения состоялось в 1923 году. Его часто называют большой удачей в международной политике. Перемещение затронуло около двух миллионов человек: мусульмане с греческой территории были отправлены в образовавшуюся тогда Турецкую республику, а греки с турецкой территории — в Грецию; обмен также коснулся некоторых болгарских территорий. Идея о перемещении появилась в ходе медленного распада Османской империи, которому сопутствовали Балканские войныК началу военных действий значительная часть Балканского полуострова принадлежала Османской империи. Против нее выступали как сторонники создания или расширения границ национальных государств на Балканах, так и другие имперские силы (Российская империя, Австро-Венгерская империя и др.) Последствия войн (передвижение национальных границ, распад и возникновение новых межгосударственных союзов) имели значение для будущей Первой мировой войны. в 1912–1913 годах и Греко-турецкая война 1919–1922 годов.

Спустя семь лет после трансфера Греция и Турция, до того бывшие на пороге еще одной войны, подписали договор о дружбе. Считается, что именно тогда обе стороны — как выяснится позже, только на некоторое время — перестали использовать этнические и религиозные меньшинства на своих территориях, чтобы добиться собственных политических целей в международных отношениях. Экономическое благосостояние и влиятельность обоих государств также выросли: из только что образованных после распада Османской империи слабых единиц они превратились в силы, заметные на общеевропейском уровне.

В тридцатые и сороковые на опыт обмена населением между Грецией и Турцией активно ссылались как на успешный — и этим обосновывали необходимость целой волны принудительных миграций в Европе.

«Между 1913 и 1946 годами каждая крупная европейская сила и каждое государство в континентальной Европе к востоку от Рейна (кроме Нидерландов, Дании и Албании) стало подписантом как минимум одного соглашения о перемещении населения; некоторые государства — Турция, Греция, Болгария, Германия, СССР и Чехословакия — подписантами нескольких», — пишет британский историк Мэттью Франк (Matthew Frank) в книге Making Minorities History о трансферах населения в Европе в XX веке, название которой можно перевести двумя способами: «Создавая историю меньшинств» и «Превращая меньшинства в историю» ()Основные кейсы в книге: Греко-турецикй обмен населением 1923 года и сопутствующие перемещения на Балканах с 1913-го по 1925 год; программа Heim ins Reich нацистской Германии, по которой репатриировались граждане СССР и Италии в 1939–1941 годах; трансферы в восточноевропейских государствах под управлением СССР в 1944–1947 годах; высылка немцев из стран Центральной и Восточной Европы в 1945–1947 годах; перемещения между Венгрией и Словакией в 1946–1948 годах. Турецкая исследовательница Аслы Исыз (Aslı Iğsız) отмечает, что на опыт греко-турецкого обмена также ссылались, формируя программы раздела территории и перемещений населения в Индии (1947) и Палестине (1948).

К концу прошлого века перемещение населений вышло из ходового инструментария международной политики в связи с юридическим закреплением идеи о правах человека. Несмотря на это, уже реализованные случаи по-прежнему часто описывают как удачные

Сейчас «истории успеха» о трансферах населениях требуют пересмотра, который учел бы последствия этой меры в более долгосрочной перспективе, а также эффективность и ограничения разных способов работы с этими последствиями. Пересмотр также поможет спрогнозировать — чтобы предотвратить или смягчить — эффекты вынужденных переселений из-за российской военной агрессии.

Как стороны договариваются о трансфере населения?

Лозаннская конференция (1922–1923), на которой были подписаны документы о греко-турецком обмене, длилась около шести месяцев. Еще два месяца шли предварительные переговоры между Грецией и турецкой стороной (в течение пяти лет после развала Османской империи у сил во главе с Мустафой Кемалем уже существовала оформленная идея турецкого национального государства, но оно не было признано). Посредниками выступали представители Лиги наций и Международного комитета Красного Креста, в частности Фритьоф Нансен, верховный комиссар Лиги по вопросам беженцев и будущий лауреат Нобелевской премии мира.

Когда на прежде маргинальную идею об организованном обмене населением потенциально согласились обе стороны, необходимо было разрешить вопросы о:

- принудительности: в программе обмена будут участвовать только желающие или же все люди, подпадающие под определенный критерий?

- масштабах: по каким критериям (территориальным, религиозным, языковым, этническим) людей будут включать в программу обмена?

- компенсациях: что получат участники программы взамен имущества, которое будут вынуждены (или же решат) оставить?

Благодаря архивным источникам мы можем составить представление об атмосфере в которой решались эти вопросы. Имея доступ к личным дневникам, письмам и рассекреченным официальным протоколам, современный читатель способен прожить события международной политики от первого лица«...турецкая сторона не выходила на контакт. Нансену снова и снова говорили, что скоро он сможет выехать в Анкару или Бурсу, чтобы переговорить с Кемалем [Ататюрком]. Но приглашение так и не поступило. <...> Когда 1 ноября Колбан, де Рувер и Бернье посетили [???] Хамида Бея и вручили ему список вопросов, которые Нансен хотел обсудить, Хамид Бей взял его, «даже не открыв конверт», а также постоянно отвлекался от разговора, чтобы ответить на телефонные звонки, и заявлял, что слишком занят, чтобы встретиться с Нансеном еще раз. Когда 2 ноября Колбан вернулся (как позже окажется, в последний раз), чтобы вручить черновик соглашения о добровольном обмене населением, Хамид Бей даже не вышел встретить его. Хамид Бей пренебрег дипломатическими любезностями и не утруждал себя выражением уважения к Нансену до тех пор, пока сам не выехал в Лозанну» Frank, M. (2017). Making minorities history: Population transfer in twentieth-century Europe. Oxford University Press. P. 55., в то время как, например, недавние переговоры между украинской и российской сторонами на той же турецкой территории мы могли наблюдать в основном снаружи: по официальным отчетам и фотографиям, оценивая длину столов и выбор костюмов, а также по отрывочным сведениям от анонимных источников.

Как происходит обмен населением?

«Упорядоченно и гуманно» (Orderly and humane). Это формулировка из Статьи 12 Потсдамского соглашения 1945 года, которая закрепляла договоренности о переселении нескольких миллионов немцев из Польши, Венгрии и Чехословакии. Точно такая же формулировка встречается не раз и в записях современников о греко-турецком обмене. «На стиле!» (In great style!) — это уже из письма 26-летнего Филиппа Брике, президента одного из подразделений Смешанной комиссии, ответственной за греко-турецкий обмен населением.

В случае как греко-турецкого обмена, так и выселения немцев по Потсдамскому соглашению, легализованный трансфер населения только следовал за спонтанными потоками вынужденной миграции. И на фоне этих спонтанных потоков он действительно выглядел организованным

Греко-турецкому обмену предшествовало наступление турецких сил на Малую Азию (Анатолию), пожар городского масштаба и насилие военных над мирными жителями в Смирне (сейчас Измир). Христианскому населению этих территорий — грекам и армянам — пришлось уходить по морю, чтобы спастись от насильственной смерти или депортации.

Потсдамское соглашение было ответом на миграционный кризис общеевропейского масштаба: немецкое население к началу войны жило в том числе на территориях, которые раньше принадлежали Австро-Венгерской империи, и, даже не будучи причастно к нацистскому государству, оказалось вынуждено бежать от агрессии отступающей нацистской армии и от союзных сил; затем центральноевропейские государства, которые больше не были готовы делить территорию с немцами, изгоняли их.

В обоих случаях за логистику переселения отвечали международные комиссии. В их задачи входило следить за:

- расписанием поездов или кораблей, которые частями вывозили население (около двух миллионов человек в первом случае, около шести с половиной — во втором),

- оценкой имущества, которое были вынуждены оставить переселенцы и документальные свидетельства о котором должны были увезти с собой,

- расселением, обеспечением прожиточным минимумом на новых местах или во временных лагерях.

Наконец, члены комиссий также отвечали за принуждение к выселению тех, кто пытался сопротивляться.

Греко-турецкий обмен предполагал также компенсационные выплаты. «Многолетние исследования в Греции и Турции не выявили ни одного случая, когда переселенцы, будь они с греческой или турецкой стороны, получили бы реальную денежную выплату в счет оставленного имущества», — писала в 2006 году турецкая историк Онур Йилдирим. «Смешанная комиссия потратила восемнадцать месяцев на выселения, а затем девять лет — в никуда», — заключает Мэттью Франк в главе о греко-турецком обмене в Making Minorities History. Причиной этому, по его словам, послужило снижение внимания к процессу со стороны общественности. И это уже ставит под большой вопрос статус перемещений населения как «историй успеха».

Какие были и есть альтернативы трансферам населения?

Источник опасности, который были призваны нейтрализовать трансферы населения, — это «меньшинства». Греко-турецкому обмену населением предшествовали «Договоры о меньшинствах» (Minority Treaties) — серия соглашений на базе Лиги наций. Соглашения были подписаны в разгар формирования национальных государств, и предполагалось, что эти договоренности позволят защитить «расовые», языковые и религиозные меньшинства. Кроме того, государства получили право обращаться в Лигу наций, если им станет известно о случаях нарушения договоренностей, что, в свою очередь, потребует международного вмешательства. Если обращение поступало не от государства, а от представителей «меньшинства», то оно расценивалось как «неофициальное» и могло быть не рассмотрено, а кроме того, существовал запрет на предложения об отделении «меньшинств» от государства, в которое они входили на момент подачи петиции. Петиций было много, и есть в том числе и русскоязычные исследования того, как именно Лига наций реагировала на них (в общем и на примере закарпатских русинов в Чехословакии).

Первая серия «Договоров о меньшинствах» регулировала действия четырнадцати государств, в том числе только что образованных. Под провозглашенные обязательства не попала ни одна из крупнейших европейских сил. Так в правовом поле был оформлен статус центральноевропейских и балканских государств, образовавшихся после распада Австро-Венгерской, Османской и Российской империй: их политика оказалась предметом контроля со стороны западноевропейских сил.

Одной из альтернатив логике национальных государств, которые в итоге стали основной единицей европейской политики, были идеи федерализации. Мэттью Франк перечисляет следующие предложения начала и середины XX века: план Бриана о Европейском федеральном союзе, движение PanEuropa Куденхове-Калерги (об истории этих проектов можно подробнее прочитать на сайте «Панъевропейского союза России»), идеи о Дунайской конфедерации (эту концепцию во времена распада Габсбургской империи в том числе политик Оскар Яси, его работы изданы на русском языке), идея нетерриториальной федерализации австро-марксиста Отто Бауэра (его статьи доступны в переводе на дореволюционный русский), Балканский союз (см. историю Балканских войн), Всемирное федералистское движение (в него входили, в том числе, татарстанские и башкирские федералисты, в 90-е даже был выпущен сборник «Федералист Поволжья»). Каждое из них, однако, примечательно все той же иерархизацией западноевропейских и центрально/восточноевропейских единиц. Поскольку идеи о конфедерации применялись в основном ко вторым, их потенциальная сила ограничивались и за ними закреплялся их статус «незрелых», «второсортных».

Наконец, кроме трансферов населения, гарантии прав на международном уровне и федерализации Франк выделяет еще один заметный тогда подход к «проблеме меньшинств» — перемещение границ. Имеется в виду передел территории таким образом, чтобы границы государств совпадали с границами расселения разных этнических групп. Такие предложения нередко выносятся на обсуждение, но обычно одна из сторон не соглашается, находя передачу своих территорий неприемлемой. Есть, однако, и случаи, когда государство оказывается готово само передать часть земель: так было, например, в Чехословакии незадолго до начала Второй мировой войны, когда страна согласилась передать Германии область Судет, надеясь предотвратить таким образом нацистскую военную агрессию.

Но с аналитической точки зрения трансферы населения и альтернативы им можно рассмотреть не только в контексте дискурса о «меньшинствах», но и как случаи «менеджмента различий». К этому более широкому и продуктивному понятию обращается турецкая междисциплинарная исследовательница Аслы Исыз. Менеджмент различий можно осуществлять как военными, так и бюрократическими методами. Именно поэтому такая аналитическая категория дает возможность поставить в один ряд явления, которые чаще рассматриваются как противостоящие друг другу: например, войны и международные меры, которые направлены на предотвращение войн.

Как связаны перемещения населения и права человека?

По мысли британского историка Мэттью Франка, эра трансферов населения в международной политике закончилась именно потому, что идея о «правах человека» оформилась и была закреплена на уровне Организации объединенных наций, которая пришла на смену распущенной Лиге наций. Предложения использовать опробованный механизм озвучивались в нескольких затруднительных случаях, но не были приняты. В международных документах принудительные переселения сейчас действительно закреплены как практики, нарушающие права человека.

С другой стороны, Аслы Исыз утверждает, что идея прав человека опирается ровно на те же предпосылки, что и идея трансфера населения. Она доказывает проблематичность современного «гуманитарианизма», анализируя ключевые международные соглашения и крупные культурные проекты международных организаций, а также турецкие государственные программы, сформулированные с опорой на международную политику. Предпосылки, на которых они основаны, можно грубо назвать расизмом, а можно — более аналитически точно — сегрегационной биополитикой.

Сегрегационная биополитика — тоже форма менеджмента различий. Радикальные типы сегрегации включают возведение стен на границах, заточение в лагерях (например, фильтрационных), запрет на перемещения. Визовые режимы — тоже тип сегрегации. Характеристика этих мер как биополитических подразумевает, что сегрегация, то есть разделение в пространстве, основана на категоризации тел. Многие категории расиализированы — например, происхождение, которое доказывается путем обращения к родословным. Также к биополитическим категориям относятся трудоспособность, здоровье, показатели преступности «в роду».

Как Мадина Тлостанова и ее коллеги по деколониальной мысли называют колониальность «оборотной (темной) стороной модерности», так и Исыз пишет, что сегрегационная биополитика — оборотная сторона либеральной культурной политики. Исыз рассматривает три проявления последней: либеральный гуманизм, историцистский гуманизм (или, иначе говоря, либеральный подход к культурной идентификации) и либеральный мультикультурализм.

Внимание к местным частностям бесценно при описании локальной динамики. Однако, чтобы поставить исторически обоснованные вопросы о настоящем, столь же важно учитывать случаи и политическую историю транснациональных согласований и коллабораций

Либеральный гуманизм взывает к «общечеловеческой сущности», чтобы формировать «единство в многообразии» (unity in diversity). Исыз объясняет логику либерального гуманизма и его скрытые противоречия на примере всемирно известной фотовыставки «Род человеческий». Снимки из 68 стран были распределены по 32 разделам, которые, по заявлениям организаторов, представляли наиболее общие составляющие человеческого опыта: рождение, любовь, труд, смех, танцы, сон, пение, смерть и т. д.

«Род человеческий» открылся в 1955 году и гастролировал по всему миру. В тот же год греческие кварталы в Стамбуле подверглись погромам: стамбульские греки не подпали под действие соглашения об обмене, но после погромов сами массово бежали из города. Согласно признанной в исследовательской среде версии, погромы были срежиссированы и проспонсированы правительством под руководством Аднана Мендереса. Мендерес был первым турецким премьер-министром, которого избрали на прямых выборах после перехода к многопартийной системе. Единственная фотография из Турции на выставке «Род человеческий» показывает эти самые выборы: женщина опускает бюллетень в урну. Таким образом, выставка располагает демократические структуры в ряду «общечеловеческого опыта» (представлены также изображения женщин на выборах во Франции, Японии и Китае), но умалчивает о том, что и они могут быть связаны с насилием, история которого уходит корнями в работу международных организаций. Кроме того, в Турции женщины могли голосовать уже в 1930-е. Правда, партия тогда была всего одна.

Историцистский гуманизм обращается к генеалогии и археологии, чтобы выстроить линейные цепочки преемственности от «древности» к настоящему. В этой логике разворачиваются как проекты на уровне целых наций — «наследников», например, античности, — так и осмысление семейной истории с помощью генеалогических древ, поиска предков и т. д. В случае с последствиями греко-турецкого обмена, историцистский гуманизм проявляется в том числе в популярных среди турецких граждан туристических поездках в места предполагаемого проживания предков на нынешней греческой территории.

Либеральный мультикультурализм переставляет акцент с «единства» на «многобразие», при этом обращается к разнообразному культурному наследию (от искусства до еды), замалчивая его историко-политические контексты. Мультикультурализм часто близок к имперской модели культурного многообразия: империя не стремится к полной одинаковости своих составляющих, но и не выдает разным группам равные политические права.

Пример мультикультурализма — Музей обмена населением (Mübadele Müzesi), открытый в 2010 году, когда Стамбул на год получил от Евросоюза статус одной из культурных столиц. Музей и сейчас работает в небольшой таверне, открытой стамбульскими греками еще до переселения, а для проекта — отреставрированной. Задолго до его открытия, на рубеже 1990-х и 2000-х, в Турции начался бум интереса к семейной истории, одной из движущих сил которого стала организация под названием Foundation of Lausanne Treaty Emigrants (Фонд эмигрантов Лозаннского договора), позже занявшаяся организацией музея. После ультранационалистической военной диктатуры 1980-х годов турецкие граждане переоткрывали свои корни, изучая культурное наследие разных народов, составляющих турецкое общество. Как турецкие власти (тогда более либеральные, чем сейчас), так и европейские организации стремились с помощью Музея обмена и других проектов в статусе культурной столицы Евросоюза представить Стамбул как пространство разнообразия и толерантного сосуществования.

В рамках либерального мультикультурализма предполагается, что представленности культурного наследия разных групп достаточно, чтобы все они «забыли о своих травмах, истории, опыте трудностей и насилия <…> и перестали быть живыми свидетельствами политических решений и ран, которые от них остались». Это характеристика антрополога Элизабет Повинелли, а Исыз резюмирует: грубо говоря, нужны не только праздники еды и танцев, но и целительные и строительные работы на тех местах, которые после тех или иных исторических событий остались в разрушенном состоянии. Сейчас это редкость, а в ходу остаются «истории успеха» о трансферах населения — ведь если бы не они, то были бы войны.

Как пишет Исыз и другие критики европейского гуманизма, на протяжение долгого времени международную политику во многом определяет логика «выбора меньшего зла», которой оправдывают решения в русле «сегрегационной биополитики» — лишь бы не было войны

А что в России?

История — как манипуляции с прошлым, так и документация забытых, не видимых прежде событий — тоже выходит на первый план. Работа с личной историей и родословной, бесспорно, обретает сейчас важное значение — в первую очередь в контексте деколониального движения (см., например, материалы в запущенном уже после начала войны медиа о российском имперском проекте «Беда»). Занимаясь проектами с фокусом на возвращении исторического наследия и даже на раскрытии советской политики ассимиляции и принудительных переселений — например, в области искусства и театра, краеведения и т. п. — можно не попасть под прямую цензуру, но при этом противостоять государственной политике «денацификации» (если, конечно, такой проект не вырастает до масштабов «Мемориала»).

Но Исыз не зря постоянно возвращается к различию между личным и коллективным, индивидуальными и групповыми правами, а также к проблематичности идеи «видимости».

Повседневная доступность культурного наследия, которое ощущается своим, — это необходимость, потребность и даже источник удовольствия. Для людей, которые все еще населяют подконтрольные России территории, путь к своему наследию часто оказывается искусственно удлинен, а иногда и опасен

С другой стороны, «видимость» или доступность культуры на самом деле редко напрямую ведет к расширению экономических возможностей или повышению юридической защищенности, а иногда даже, напротив, ведет к тому, что о многих формах коллективных прав вовсе забывают. Например, одна из форм, находящаяся в центре внимания сегодня, — это территориальные права.

Перемещения населения (как и беженство от войны) — только частный случай вынужденной миграции. Поскольку этот механизм был легализован, его историю возможно написать и изучить, но не стоит фокусироваться только на ней.

Разговор об истории трансферов населения нужен, чтобы привлечь внимание и к другим факторам, которые заставляют людей оставлять свои дома

Часто они менее очевидны, но так же глубоко укоренены в структурных отношениях между разными социальными группами, как и представления о «проблеме меньшинств», на основании которых формировалась практика трансферов населения и сейчас организована работа с их последствиями.

Экстремальность условий, в которых происходят многие переселения, несопоставима с военными. Но кто знает, насколько меньше людей выбирали бы покидать места, где родились и/или росли, если бы структурные отношения позволяли оставаться без угрозы жизни или экономическому благосостоянию?

На мой взгляд, российская военная агрессия выдвинула проблему вынужденной миграции в центр внимания. И если в теперешней реальности широкими мазками написать убедительную объединяющую политическую программу, получится, что нужно:

- нейтрализовать факторы, которые заставляют людей покидать дома,

- строить системы, которые позволяют быстро обретать новые дома — с наименьшими потерями как в физической безопасности, так и на уровне эмоций.

![Изображение-«Мне сказали, что принимают только «чистокровных украинцев». Я ****** [была в шоке]»](/_ipx/w_2560/https://cdn.sanity.io/images/86svaih1/production/4fdc766e26ee14804f5ff9ed4dd5293e71fc7319-1680x900.png%3Fh=400%26q=75%26auto=format)